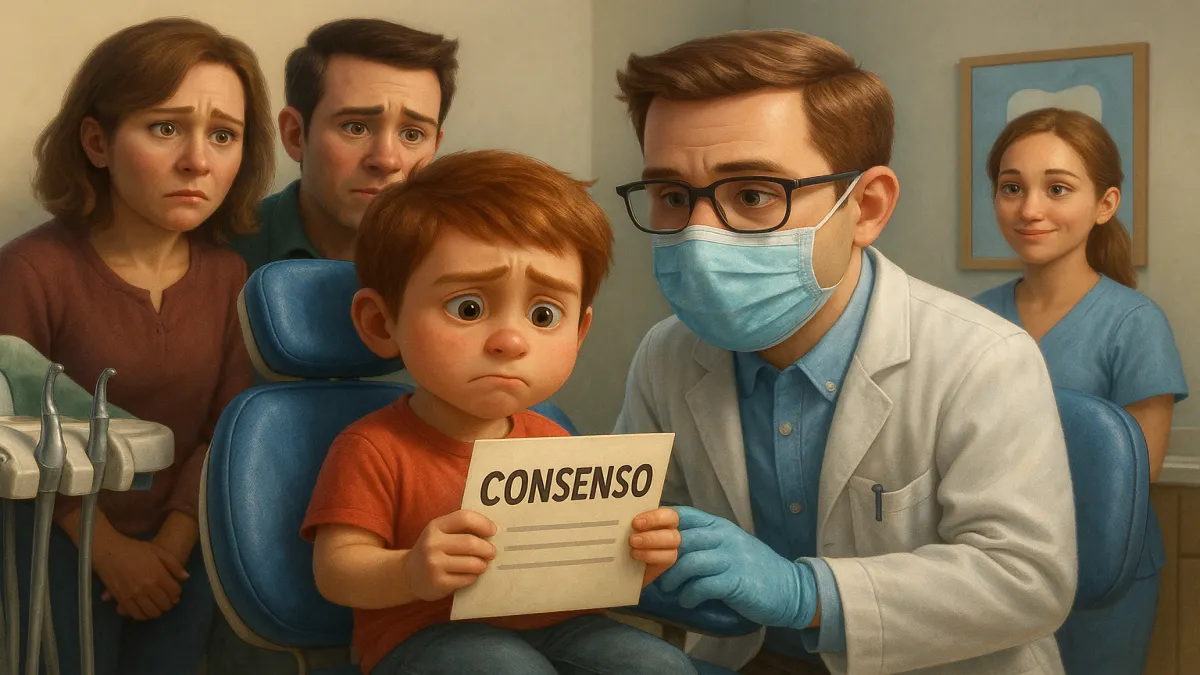

Prestazione professionale del dentista: modalità di contestazione del consenso informato

Interessante recentissima sentenza del Tribunale civile di Napoli (n. 2989/2025) in tema di consenso informato. Sotto la lente del Tribunale napoletano la prestazione professionale resa da un dentista in favore di un minore.

| Martedi 29 Aprile 2025 |

Sinteticamente il fatto.

Un minore, in cura per la corretta posizione dei denti, in sede di controllo avrebbe subito un’errata registrazione dell’apparecchio così forte da provocargli un importante dolore all’incisivo superiore sinistro, curata con terapia antibiotica ed antidolorifica. Tanto non evita un inscurimento dell’ incisivo. Una volta rimosso l’apparecchio il dente aveva perso la sua sensibilità e soprattutto il suo colore originario. A dire dei genitori del minore il dentista avrebbe omesso di informarli sulla possibilità che potesse manifestarsi un fenomeno necrotico durante il trattamento.

Non mi soffermo sui pur interessanti principi relativi all’onere della prova in tema di azione per responsabilità professionale medica come neanche sulle altrettanto interessanti quanto tecniche conclusioni cui giunge la disposta consulenza d’ufficio (che giudica la prestazione del dentista eseguita secondo le regole dell’arte medica). Privilegio invece la trattazione del manifestato o meno consenso informato.

I genitori del minore si dolgono di un consenso informato inadeguato e del tutto inidoneo a consentire al paziente la libera e consapevole scelta.

E’ noto come in tema di attività medico-chirurgica il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Non ritenendosi idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico.

E’ evidente la difficoltà di essere il consenso informato quella categoria giuridica pensata forse dal legislatore. E calato nella realtà non è quello che troviamo espresso in una “crocetta”, in un “si”(quasi mai un no), in un “ho capito”, in un “sono stato informato”. Il consenso informato non sia il documento che lo contiene ma l’attività che il medico deve svolgere per fornire al proprio cliente l’informazione al consenso. E’ lontano il tempo in cui il paziente si rimette completamente e passivamente alle scelte del medico quale figura ieratica, inattaccabile sotto il profilo risarcitorio.

Nel caso scrutinato il modulo di consenso prodotto in giudizio dal dentista viene contestato dai genitori del minore. In particolare si contesta il documento prodotto in copia fotostatica disconoscendolo ex at.2719 c.c.. Più esattamente la mera contestazione della conformità del documento all’originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra la scrittura prodotta in fotocopia e quella originale, né si è provveduto a disconoscere la firma, limitandosi parte attrice (i genitori) a ritenere quel documento non conforme ad un eventuale originale.

Orbene si richiamano in sentenza due principi ritenuti pacifici.

Il primo è così riassumibile: diversamente dal disconoscimento di una scrittura privata, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022).

Il secondo riguarda la forma del disconoscimento di copie fotostatiche prodotte all’interno di un giudizio che impone come requisito necessario che la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019 e Cass 26200/24).

Per il Tribunale la contestazione della conformità del documento (consenso informato) all’originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra la scrittura prodotta in fotocopia e quella originale. Quanto alla firma, è stata disconosciuta sol ritenendo quel documento prodotto non conforme ad un eventuale originale (senza verificazione).

I genitori del minore -si legge negli atti difensivi- affermano che il modulo “era prestampato riempito abusivamente solo in seguito alla sottoscrizione, ossia compilato in un momento successivo alla sottoscrizione avvenuta in bianco” integrante una alterazione senza autorizzazione che avrebbe dovuto necessitante di querela di falso non proposta in quanto “il riempimento non pattuito della scrittura privata, successivo alla sua sottoscrizione e consegna, richiede la proposizione della querela di falso” ( Cass n. 22087/13.

Dunque la domanda dei genitori volta a dimostrare che il dentista non aveva svolto la prestazione secondo le leges artis (ottenendo la restituzione del corrispettivo versato) aggravata da un consenso non informato non coglie nel senso. Rimane da capire quale sia l’esito della riconvenzionale proposta del dentista (il cui corrispettivo per il trattamento ortodontico effettuato non era stato saldato).

Anche dal lato professionista viene individuata una importante criticità legata all’esatto ammontare del compenso, mai pattuito (non vi è un contratto scritto). Viene invece prodotto dai genitori del minore un documento con annotati versamenti eseguiti. Al termine dell’elenco un timbro del dentista recante dicitura “saldato”. Questo, per il Tribunale prova il pagamento del corrispettivo pattuito anche alla luce delle testimonianze rese che affermano come i pagamenti venissero fatti in contanti ed a volte registrate dalla figlia del dentista e altre volte dalla segretaria.

Entrambe le domande, quella dei genitori e quella del dentista, non trovano dunque accoglimento. Segue la compensazione delle spese.